[코스인코리아닷컴 김민석 기자] 코로나19 이후 중국에서 비대면, 무인 서비스가 일상화되고 해당 플랫폼 수요가 늘며 디지털 전환이 급격히 진행되고 있다. 중국 정부는 방역과 조업 재개를 계기로 경기 부양에 나서는 등 디지털 경제 육성을 전면 추진하고 있다.

또 정부와 기업 모두 디지털 경제의 뼈대(framework)인 ‘인프라’ 투자에 적극적이다. 중국 정부는 5G, 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 산업인터넷 등 분야를 ‘신형 인프라(新SOC)’로 지정해 대규모 투자를 진행하고 있다. 민간 기업은 투자에 나설 뿐 아니라 기업과 스타트업 협업을 통해 디지털 산업 생태계를 구축하고 있다.

특히 서비스업과 제조업, 농업 등 전(全) 산업 ‘생산’ 분야에서 디지털화가 추진되고 있다. 도매와 소매, 요식과 숙박, 물류, 교육, 문화 등 서비스 분야에서는 ICT 기술과 융합한 ‘신업태(new business)’가 나타나고 있다. 제조 분야도 산업인터넷을 활용한 스마트 공장을 비롯해 로봇, 스마트그리드, 자율주행 기술을 도입하는 등 전환세가 빠르다.

소비 역시 디지털 방식으로 바뀌고 있다. 중국 디지털 소비의 특징으로는 ▲온라인 소비 플랫폼의 다양화 ▲온-오프라인을 접목한 O2O 소비 확대 ▲디지털 소비 쿠폰 등 디지털 방식 소비 정착을 꼽을 수 있다.

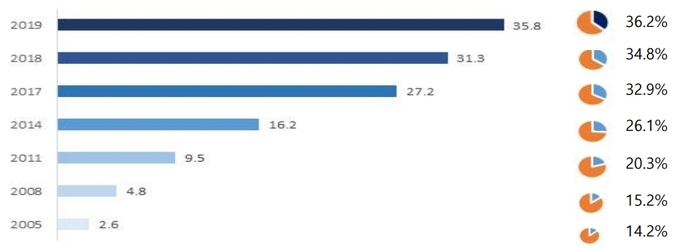

중국 디지털 경제 규모와 GDP 비중 (단위 : 조위안, %)

KOTRA(사장 권평오)가 ‘코로나19 이후 중국 경제의 디지털 전환과 대응방안’ 보고서를 발간했다. KOTRA는 이번 보고서에서 코로나19로 가속화된 중국의 디지털 경제 발전 현황을 분석하고 우리 비즈니스 기회와 대응 방안을 제시했다.

이 보고서에 따르면, 중국은 코로나19 확산으로 2020년 1분기 중국 전체 GDP는 사상 최대의 하락폭(-6.8%)을 기록했지만 디지털 분야의 실적은 양호하다. 지난 1월~4월 컴퓨터, 통신, 전자설비제조업 생산은 15.0% 증가, 디지털 서비스(정보전송, S/W, 정보서비스)도 13.2% 증가하는 등 높은 성장을 기록하고 있다. 소매판매 역시 일반 판매는 -16.2%나 온라인 판매는 8.6%가 증가했다.

코로나19 확산으로 디지털 인프라를 활용한 비대면 비즈니스 확대, 산업 현장에서의 무인화와 자동화 가속화, 인터넷 플랫폼 수요가 증가하고 있다. 대표적으로 원격의료와 화상상담, 온라인 교육, 드론 배송, 신선식품 O2O서비스 등이다.

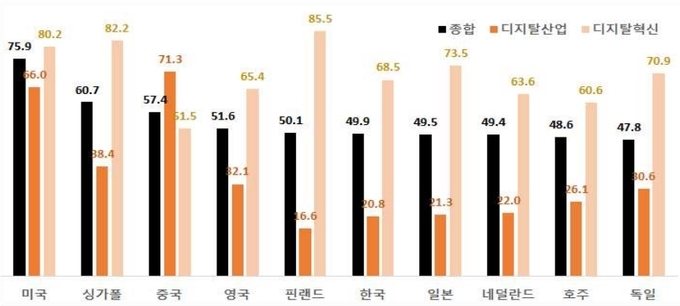

주요 국가의 디지털 경제 경쟁력 2018년 기준 (단위 : %)

# 중국 정부, 디지털 전환 경제육성 정책 대규모 예산 책정 적극 추진

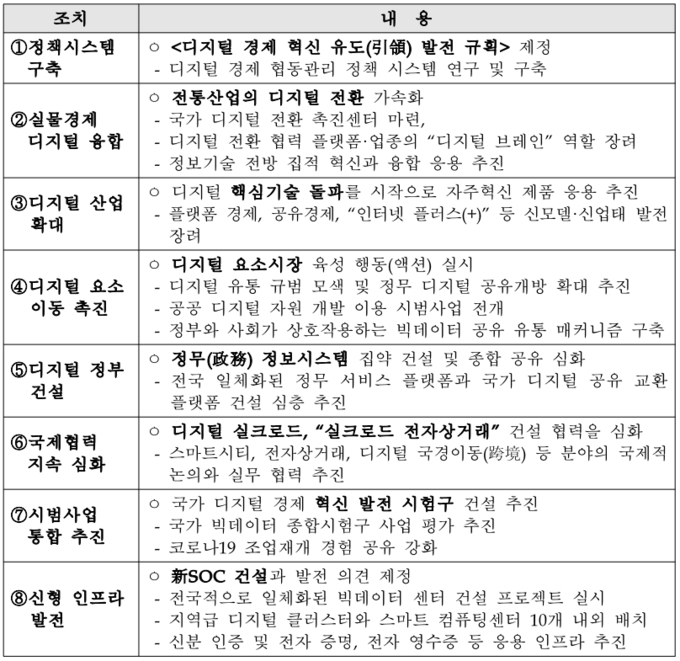

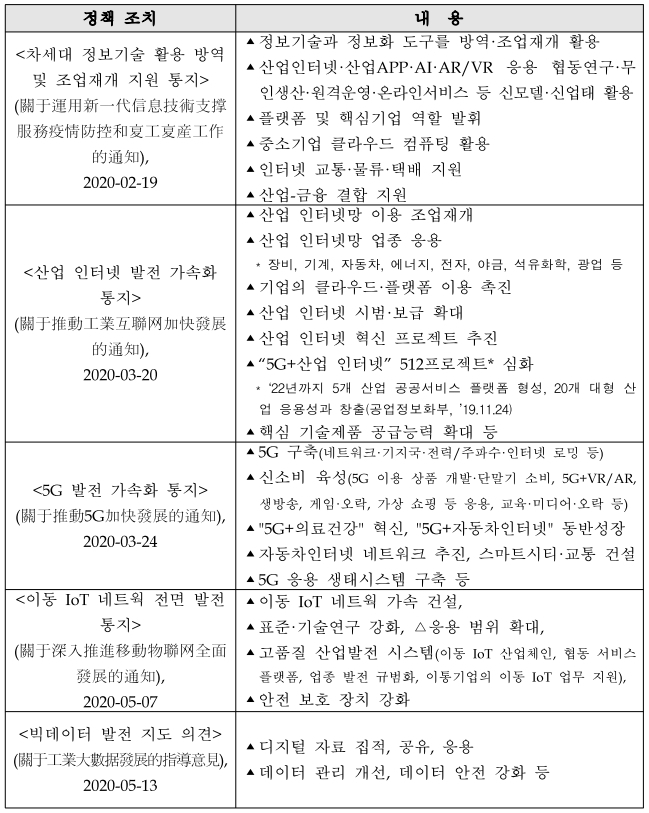

중국 정부는 코로나19 이후 우선 디지털 전환 정책을 대폭 강화하고 있다. 디지털 경제 육성 정책은 코로나19 대응과 경기부양 정책과 함께 본격적으로 추진하고 있다. ICT를 이용한 방역과 조업재개 지원, 차세대 정보산업 육성 등이 포함되어 있다. 2020년 전국인민대표대회 ’정부사업보고‘에서 디지털 전환 촉진을 강조했다. 국가발전개혁위원회도 '2020년 경제·사회발전 계획 초안'을 통해 8개 분야별로 구체적인 목표를 제시했다. 지방(성, 시) 정부 주도로 체계적인 디지털 경제정책도 추진하고 있다.

중국 정부의 포스트 코로나 이후의 디지털 전환은 우선 디지털 인프라 구축에 중점을 두고 있다. 중국 정부는 디지털 경제 발전을 위해 필수적인 디지털 인프라를 ‘신형 인프라(新SOC)’로 지정해 적극 투자를 추진하고있다. 2020년 연초부터 대규모 신형인프라 투자계획을 진행해 5월 정부사업보고에서도 3.75조 위안의 비교적 큰 예산을 책정했다.

중국 국가발전개협위원회 디지털경제 발전 지원 조치 (200년 5월 22일)

5G를 신형 인프라의 핵심이라는 인식 하에 인프라와 보급에 집중하고 있다. 5G 활용은 스마트제조, 자율주행, 스마트시티 등 활용범위가 무궁무진하다. 2019년 5월 5G시대 진입 후 5G 구축과 보급이 빠른 속도로 진행 중으로 지난 5월 기준 5G기지국 25만개를 구축했으며 올해말까지 60만개를 초과할 것으로 전망된다.

중국 정부는 5G 외에도 인공지능, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 산업인터넷 등 디지털 인프라 투자와 산업 육성을 강화한다.

# 산업, 소비 디지털화 적극 추진 디지털화, 온라인화, 스마트화 '신업태' 등장

두번째는 산업과 소비의 디지털화를 적극 추진하고 있다. 생산분야는 전통 산업의 생산, 관리, 서비스의 디지털 전환이 확대되는 추세로 특히 서비스업의 전환이 가장 빠르게 나타나고 있다. 제조업은 디지털 생태계로의 전환에 있어 규모가 크고 중점 추진하고 있다. 감독과 보안, 물류 등 생산 외적인 부분부터 시뮬레이션과 제어, 품질 검사 등 생산과정까지 전면적인 디지털화, 온라인화, 스마트화를 진행하고 있다. 코로나19 이후 글로벌 밸류체인(GVC) 재편에 대응해 제조업의 디지털화를 통한 산업 고도화, 밸류 체인의 안정성 제고를 추진하고 있다.

중국 정부 코로나19 이후 중국의 디지털 경제 혁신 조치

서비스업은 도소매, 요식숙박, 물류, 금융, 의료, 엔터테인먼트 등 전 분야에 걸쳐 ICT 기술혁신에 기반한 신업태 등장이 활발하다. 신업태는 ICT와 온라인에 기반한 상품, 서비스, 혹은 상품+서비스 융합을 통해 새롭게 생성되는 사업 형태를 말한다. 업종별 생성유형은 (ICT+농어업) 스마트농업, 농촌전자상거래, (ICT+제조) 무인생산, 스마트팩토리, (ICT+도소매) 전자상거래, (ICT+요식숙박) 공유숙박, O2O신유통, (ICT+물류) 무인배송, (ICT+금융) 핀테크, (ICT+문화콘텐츠) AR·VR 등을 꼽을 수 있다.

코로나19를 계기로 중국 디지털 소비는 크게 3가지가 변화하고 있다. ▲온라인 소비 플랫폼의 다양화 ▲디지털과 오프라인을 접목한 O2O소비 확대 ▲디지털 소비쿠폰 발행으로 디지털 방식의 소비패턴 정착 등이다. 전자상거래는 기존 플랫폼의 활성화와 동시에 O2O 옴니채널, 라이브 커머스 등의 신규 모델이 다양하게 나타나고 있으며 클라우드라이프(雲生活)라는 신조어가 탄생하는 등 재택근무, 홈엔터테인먼트가 확대되는 디지털 신소비의 새로운 변화도 등장하고 있다.

# 국내 기업 비지니스 기회, 대응방안

중국 정부의 이같은 발빠른 디지털 경제 전환에 대한 국내 기업들의 비즈니스 기회와 대응 방안은 무엇일까. 보고서는 비즈니스 기회로 코로나19로 디지털 경제로의 전환과 전반적인 ICT산업, 온라인 경제 발전 촉진하고 있어 신SOC 인프라 관련 대중 수출과 현지 생산 협력기회 확대, AI와 빅데이터 등 첨단 기술 보유 대기업과 스타트업의 중국 진출과 협력이 가능하다.

언텍트, 온라인 신경제(라이브커머스 등) 활성화로 디지털 신소비를 주목하고 플랫폼 활용을 통한 디지털 기술 연계와 적용으로 기회를 확대해야 한다. 데이터 산업 투자 활발로 데이터를 활용한 비즈니스 성장을 기대한다.

따라서 산업의 디지털화와 신업태 등장에 따른 비즈니스 변화에 선제적으로 대응해야 한다. 기존 서비스에 디지털 기술을 적용하는 노력과 중국 내 디지털 서비스를 적극 활용하는 발상의 전환도 필요하다. 디지털 기반에 적합한 플랫폼 적극 활용해 O2O(온라인 기반 오프라인 서비스), 라이브 커머스(直播) 등 최신 트렌드에 따른 신규 마케팅, 중국 내 플랫폼을 활용한 진출을 모색해야 한다.

반면, 리스크도 염두해 둬야 한다. 산업 내 구조조정과 진입 장벽, 미중 갈등 등 리스크를 주의해야 한다. 디지털경제 전환에 뒤쳐질 경우 대중 투자 진출의 대부분을 차지하는 중소 제조업체, 도소매업, 중소 요식업 기업의 경영 악화가 우려된다. 중국은 디지털 시장 개방에 소극적, 외자 기업의 현지 경영 애로 등이 전망된다.

이에 따라 국내 기업은 양국이 강점을 갖고 협력 의지가 높은 헬스케어, 스마트제조, 5G부터 협업사업을 추진해 한중 디지털 생태계를 구축하고 국내 중소, 중견기업에게 새로운 비즈니스 기회 창출을 지원해야 한다. 지난 2018년 3월 이후 진행 중인 한중 FTA 서비스·투자 후속 협상 등을 통해 디지털 상품과 정보·서비스 개방과 편리화 추진이 가능한 상황이다.

권평오 KOTRA 사장은 “코로나19가 중국의 ‘디지털 경제 전환’을 앞당기고 있다”며 “급부상하는 중국 디지털 생태계를 이해하고 국내 기업이 한발 앞서 대응한다면 새로운 비즈니스 기회가 될 수 있다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ Since 2012 COS'IN. All Right Reserved.

#중국 #코로나19 #포스트 코로나 #디지털 경제 전환 #인프라 투자 #비대면 #무인화 #자동화 #5G #인공지능 #빅데이터 #클라우드 컴퓨팅 #산업인터넷 #신형 인프라